经典的AB面

当熟悉的剧情,变成流动的身体语言,当压抑的周公馆,变成现代的舞台……《雷雨》这部经典,会焕发出怎样的生命力?上海戏剧学院携手东方艺术中心,用一部联合演出出品的舞剧《雷雨》,给出了他们的答案。

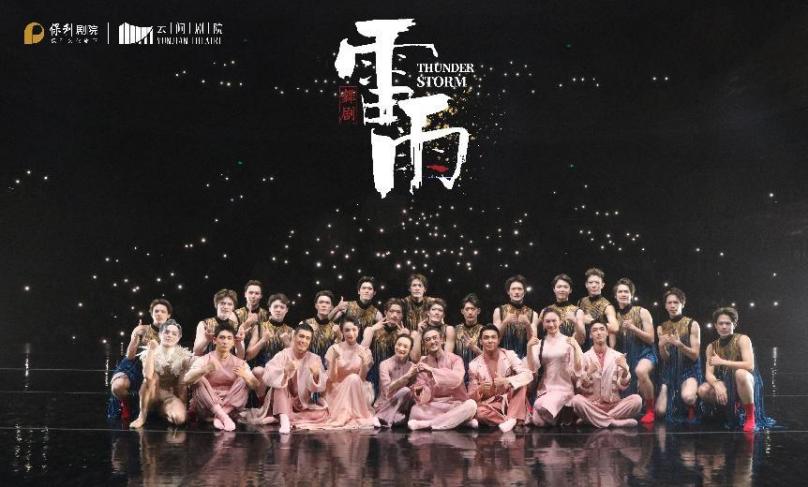

舞剧《雷雨》自2024年7月在上海首演后,又走过了南京、武汉、苏州、长沙、郑州、北京等多个城市。徐立昂、朱飞、陈润泽、孙俊楠等上海戏剧学院舞蹈学院二十余位师生参与了这部舞剧的创排与演出。

这部舞剧展现了经典的AB面——既忠于原著,保留经典的“魂”,又能探索现代性,具有现代的“形”:

伊卡洛斯的隐喻:希腊悲剧英雄伊卡洛斯,成为贯穿全剧的线索,象征着剧中人追逐光明却飞蛾扑火的宿命。

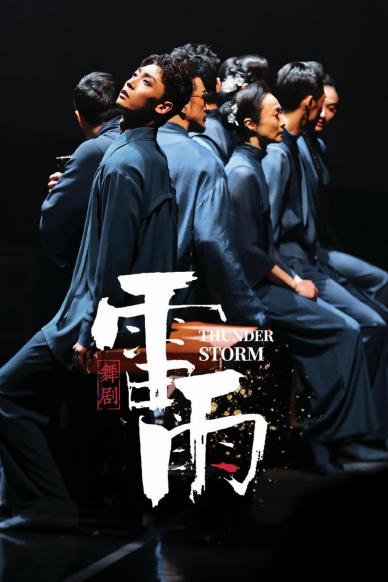

颠覆的审美:当周公馆的压抑,碰撞上现代T台,双线并置的舞剧视觉呈现既有冲突,又充满张力。

命运的跷跷板:舞美设计中巨大的跷跷板,象征着人物命运的起伏不定,也暗示着人物关系的微妙平衡。

主演说:从“心”出发,让经典“破窗”

上海戏剧学院舞蹈学院所属青年舞团独舞演员徐立昂、朱飞在舞剧《雷雨》中倾力诠释角色,他们从“心”出发,突破自我,让经典“破窗”。

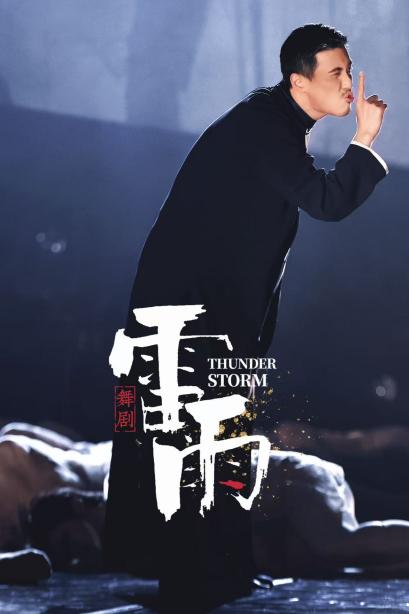

饰演鲁贵的徐立昂老师坦言,这个市侩卑微的角色彻底颠覆了他的舞台形象,是其舞蹈生涯中最“冒险”、最“痛快”的挑战。为打破表演惯性,他在赵小刚导演的指导下反复揣摩角色内核,以展现“真实”和“生命力”为宗旨,走出“舒适圈”,让作品焕发新的价值。

“舞剧《雷雨》是人性与命运的天秤,我们用身体语言代替台词,让观众看见角色内心深处那一点‘光’。”舞剧主演朱飞老师这样解读这部舞剧。他在剧中饰演“鲁大海”,该角色在原著中虽笔墨不多,但作为舞剧中的八个主要角色之一,其内心世界通过个人咏叹调、与其他角色的互动及群舞配合被深入挖掘,角色形象也因此更为丰满。

学生说:在“雷雨”中,遇见更好的自己

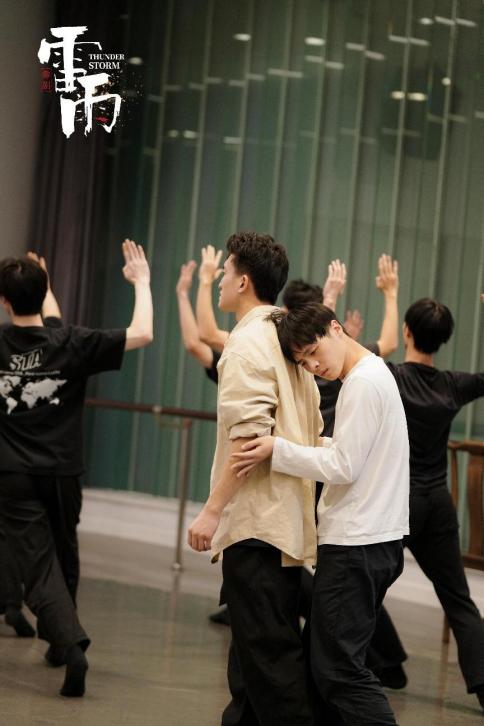

对同学们来说,参与《雷雨》的创排是一次难得的蜕变之旅。他们在排演中,解锁新技能,挑战自我,也对舞蹈和人生有了更深的思考。

通过肢体语言诠释《雷雨》的复杂情节与人物关系是极具挑战的,同学们在导演、编导组老师们的带领下,反复研读剧本,抠动作、磨细节,在演出、观摩、复盘中呈现出更完美的舞台效果。

陈润泽是上戏舞蹈学院22级舞蹈表演与创作方向的硕士研究生,饰演“伊卡洛斯”一角,也是该剧编导之一。他在舞剧编创与表演中发挥专业特长,寻找专属于角色的舞蹈身体语言与情感体验,将角色真正“立”于舞台之上,在二十城的巡演、与其他舞者的“对话”中一次又一次地遇见更好的自己。

产教融合:舞蹈人才的全新“造梦空间”

上海戏剧学院舞蹈学院持续探索人才培养新模式,致力于打造全新的舞蹈人才“造梦空间”。这次的舞剧《雷雨》,正是上戏舞蹈学院在人才培养上“产教融合”的一次创新尝试。通过与东方艺术中心携手排演,学院引入专业的艺术资源与创作力量,为同学们提供了一个“直通舞台”的宝贵机会。

“产教融合”模式打破了传统课堂与舞台实践之间的壁垒,实现了教学与实践的“无缝衔接”。在这一过程中,同学们接触到行业的前沿动态和优秀的艺术家,将课堂所学快速运用于实践,在真实的创作环境中快速成长,有效地提升了舞台表现力和综合舞蹈表演能力,为未来的职业发展奠定了坚实的基础,同时也为中国舞剧的发展注入了充满活力的新鲜血液。

正如孙俊楠同学所言,舞剧需要通过精妙的空间调度和富有张力的肢体语言来构建叙事,这对演员的艺术表现力是极大的锻炼。通过“产教融合”育人新模式,同学们实现了从个人技巧的打磨到集体协作的升华,深刻体会到一部作品从排练厅走向大剧场的完整过程,深切感悟“艺无止境”的真谛。

未来,上海戏剧学院舞蹈学院将持续推动“一引三融”人才培养模式落实落深,为中国舞蹈事业的发展,输送更多符合社会需求、兼具艺术才华与人文情怀的优秀人才!

附上海戏剧学院舞蹈学院参演《雷雨》师生名单:

上海青年舞蹈团演员:徐立昂、朱飞、张诗羽

22级舞蹈表演与创作硕士生:陈润泽

22级中国舞本科生:张轩硕、阿诗磊、陈上校、陈海源、吕碧、王杨镜涵、邵伟、孟琦智、牛迪菲、范毓、孙俊楠

23级中国舞本科生:黄朝权、蒋佳俊、杜宁、肖伟、秦瑞希、杨明远、云天硕、吴天磊

文字 | 曹烨 徐立昂 朱飞 陈润泽 孙俊楠

图片 | 朱飞 陈润泽

排版 | 曹烨

指导老师 | 赵佳

审核 | 张麟 徐辉